近日,汕头大学医学院细胞生物学与遗传学教研室刘道然教授/许彦鸣教授团队在环境与公共卫生领域顶尖期刊《Environment International》(中科院1区TOP,5年平均影响因子11.1)发表了题为“A methionine/aspartate-rich synthetic peptide delineated from N-terminal region of nucleophosmin protein effectively protects against cadmium-induced toxicity”的研究论文,首次揭示环境污染物镉通过结合核仁磷酸蛋白NPM1的甲硫氨酸/天冬氨酸富集区(MEDSMDMDM)诱发细胞毒性的全新机制。

镉(Cd)作为毒性最强的重金属之一,是国际癌症研究机构认定的I类致癌物,其广泛存在的环境污染与多种人类疾病(包括癌症)密切相关。人体一旦摄入镉,在人体内的生物半衰期可达10-40年,长期持续蓄积。

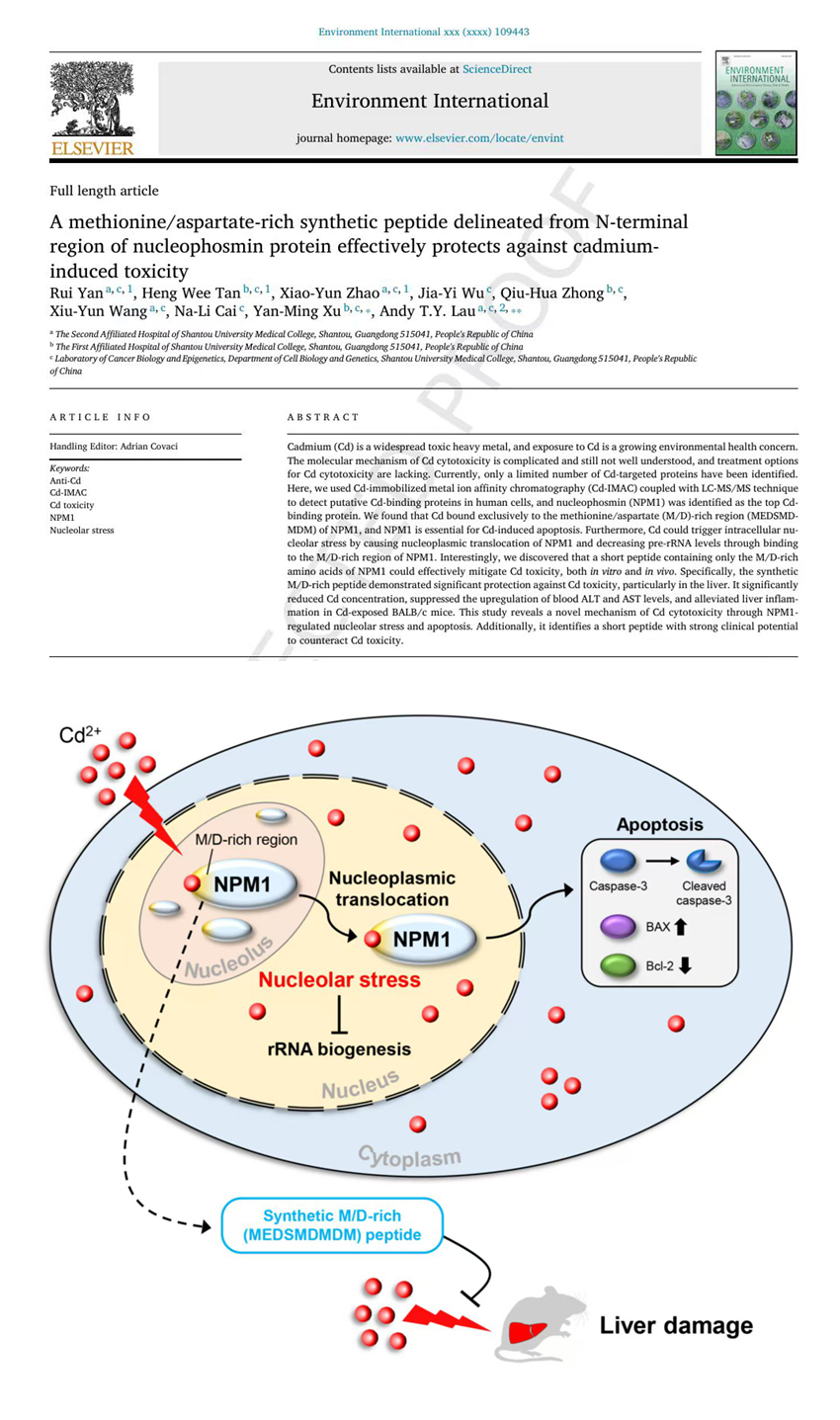

本研究采用镉固定化金属离子亲和色谱(Cd-IMAC)联用LC-MS/MS技术,在人体细胞中筛选出核磷蛋白NPM1作为首要镉结合蛋白,突破性发现镉通过结合NPM1的M/D富集区,触发核仁应激反应——表现为NPM1的核质转位及前体rRNA水平下降。值得注意的是,团队首次发现仅含NPM1中M/D富集氨基酸的短肽在细胞和动物层面均展现出有效的镉毒性拮抗作用。在BALB/c小鼠模型中,该合成短肽对肝脏表现出显著保护作用:显著降低镉蓄积量,抑制血清ALT/AST水平升高,并缓解肝脏炎症反应,对镉诱导的小鼠肝损伤具有保护作用。本研究不仅揭示了镉通过NPM1介导的核仁应激-凋亡通路发挥细胞毒性的新机制,更为临床防治镉中毒提供了具有转化医学价值的短肽制剂。

汕头大学医学院在读博士生严睿、Tan Heng Wee副教授、赵肖云博士后为该论文的共同第一作者。通讯作者为汕头大学医学院刘道然教授、许彦鸣教授。刘道然/许彦鸣团队主要致力于环境致癌物诱发癌症的蛋白质组学与表观遗传学机制研究以及新型蛋白质翻译后修饰的功能解析及其与人类疾病和癌症的关联研究,先后在《Cancer Research》《Phytomedicine》《iScience》《Clinical Epigenetics》等高水平国际期刊发表学术论文。

通知类别:汕医新闻 撰稿人:科研处 审核人:组织宣传统战部

最新要闻

最新要闻